9月12日,天津师范大学博物馆正式对外开放,这一消息在天津文化教育界引发广泛关注。作为天津市属高校中首个文物类型的博物馆,它的建成开放,填补了市属高校文物类博物馆的空白,为高校文化育人与公众文化科普增添了重要阵地。

天津师范大学博物馆坐落于蓝月湾2楼,建筑面积500平方米,其前身为1959年学校历史系设立的文物室。当时,时任天津师范学院院长任子庸委托历史系主任张贻宝先生主持文物征集工作。张贻宝先生历时4年,仅用不到4万元经费,在全国范围内购得1800件涵盖青铜、陶瓷、书画、玉石、杂项等类别的文物。这些文物最初作为历史学专业教学教具使用,经过66年几代人的守护,如今正式升级为博物馆面向社会开放,承载着学校深厚的育人情怀。

博物馆内文物器型齐全,时间跨度从新石器时期到近代,拥有众多重要藏品。商代青铜提梁卣器型完整美观,带着岁月的古朴质感;清代乾隆时期青花六方瓶,纹饰精美,展现着当时高超的制瓷工艺;汉代玉翁仲造型别致,生动体现古人的审美与雕琢技艺。书画方面更是名家荟萃,齐白石、徐悲鸿、张大千、康有为、梁启超的真迹悬挂于展厅,一幅林则徐的墨宝尤为引人注目,让参观者得以近距离感受大师们的笔墨魅力。

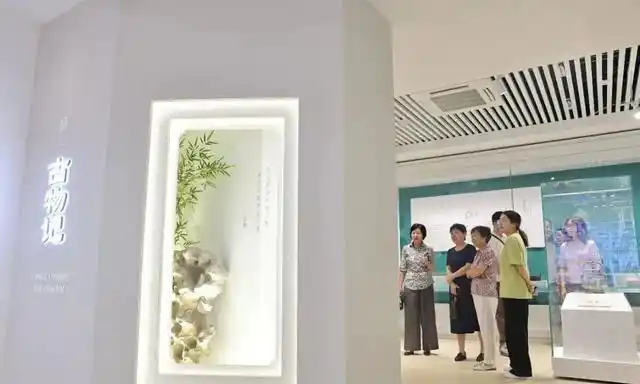

在布局与陈列设计上,博物馆独具匠心。设立“古物记——天津师范大学博物馆馆藏文物通识展”作为常设展览,通过“金辉隐(青铜器)、泥火幻(陶瓷器)、笔底春(书画)、昆山璞(玉石器)、百宝工(工艺杂项)”五大核心展区,以时间为经、品类为纬,系统呈现中华传统文化的传承轨迹。与多数博物馆“暗场”模式不同,这里大胆采用明场照明,不仅让观众能清晰观赏文物,还保障了观众与文物的安全。馆内精心设计多个美学空间,营造出良好的观展氛围。

高阐释度是该馆的一大亮点,致力于让文物“活起来”。每件重点文物均配备二维码,观众扫码即可获取详细介绍;设置“知识窗”,以图片等形式拓展文物相关知识,如用示意图帮助观众理解“列鼎制度”。馆内还引入翻板等互动装置,观众可触摸青铜器仿制品,增强参与感。此外,馆内规划建设数字沉浸空间,未来将融入中国十大传世名画数字资源,为观众带来全新的沉浸式体验。

天津师范大学博物馆的开馆,不仅为校园增添了文化魅力,更将成为文化传承与创新的综合育人平台,在高校教育与社会文化传播中发挥重要作用。